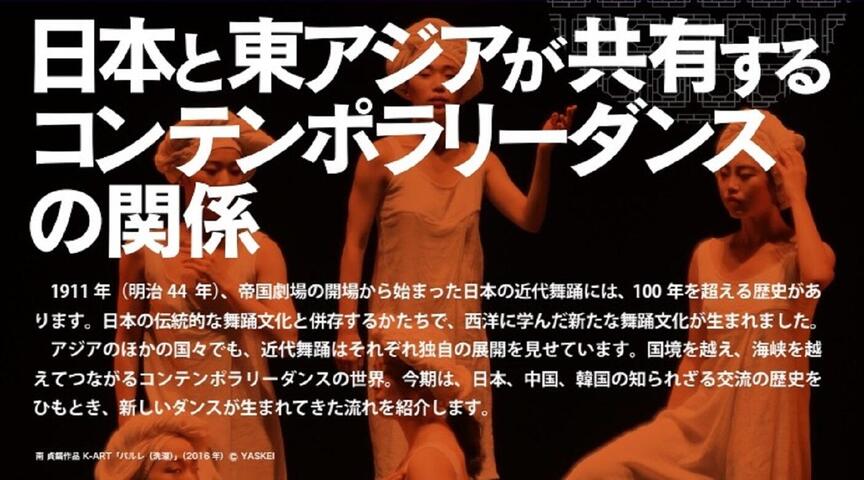

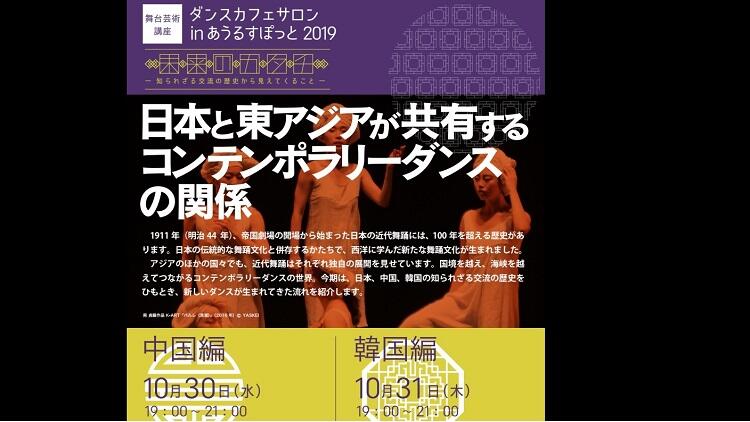

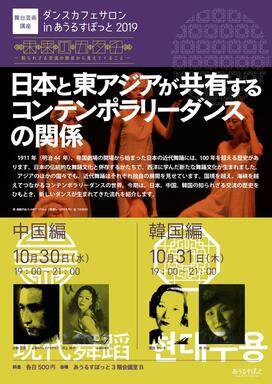

1911年(明治44年)帝国劇場の開場から始まった日本の近代舞踊には、100年を超える歴史があります。日本の伝統的な舞踊文化と併存するかたちで、西洋に学んだ新たな舞踊文化が生まれました。アジアのほかの国々でも、近代舞踊はそれぞれ独自の展開を見せています。

国境を越え、海峡を越えてつながるコンテンポラリーダンスの世界。今期は、日本、中国、韓国の知られざる交流の歴史をひもとき、新しいダンスが生まれてきた流れを紹介します。

中国編

第一部「日本と中国の舞踊文化の交流は令和も継続する」

第二部「中国コンテンポラリーダンスの現状」

日本で初めて『白鳥の湖』を全幕上演した伝説の舞踊家・小牧正英は、画家を目指してパリへ向かう途中、満州でバレエと出会い運命が変わる。幼少期を上海で暮らし“バレエの名手”として世界的に活躍していた河上鈴子は、帰国後、ある理由からスペイン舞踊の道を選ぶことに……。中国と日本を往来した舞踊家たちが、現代舞踊に与えた影響とは?

第一部では、1930年代の上海における日本人ダンサーの戦前の活動から、戦後の松山バレエ団『白毛女』(日中国交正常化45周年記念)の上演までの歴史を、第二部では、中国のコンテンポラリーダンスの“いま”をご紹介します。

10月30日(水)19:00~21:00[中国編]

講師:第一部:うらわまこと(舞踊評論家)

第二部:范 旅(日本大学芸術学部 教授)

司会:新倉真由美(フリーランスライター)

【プロフィール】

講師:うらわまこと(Makoto Urawa/舞踊評論家)

1935年東京出身、慶應義塾大学経済学部卒。(公社)全国公立文化施設協会舞踊名誉アドバイザー。元・松蔭大学教授。学生時代、日本のバレリーナの草分け・松尾明美に師事、のちに松尾明美バレエ団で松尾の相手役。同時に、評論家として新聞、雑誌に多数寄稿。服部智恵子賞、江口隆哉賞ほか名だたる賞の選考委員、多くの舞踊コンクールの審査委員をつとめる。文化庁芸術祭、芸術選奨、芸術文化振興基金助成の審査・選考委員を歴任。著書・論文多数。

講師:范 旅(Ryo Han/日本大学芸術学部 教授)

1959年生まれ。幼少よりバレエや中国舞踊を学ぶ。1984年、国立北京舞踊学院卒業。1995年、来日し、日本大学大学院芸術学研究科修士課程修了。中国の古典と民族舞踊や東洋舞踊の特徴を活かしつつ、モダンダンスのエッセンスを取り入れながら新しい身体表現を模索。研究論文『アジア身体言語における原点の考察』など多数。演出・振付作品多数、日中平和友好条約締結40周年記念事業『ecstasy~方円の恍惚』では総合演出と振付を担当。

司会:新倉真由美(Mayumi Niikura/フリー・ライター&翻訳家)

東京都出身。学習院大学文学部フランス文学科卒業。日本ペンクラブ、執行バレエスクール所属。幼少よりバレエに打ち込み、文化庁主催公演、上海万博世界児童絵画展表彰式記念コンサートなどに出演。一方、ライターとして専門誌「danceart」(ダンスカフェ刊)などに寄稿、近年では映画『シロナガスクジラに捧げるバレエ』、『曙光』(坂口香津美監督)に出演するなど多岐にわたり活躍。著者に『ミセスバレリーナ』(2003年、新風舎刊)。

◎小牧正英(Masahide Komaki/1911-2006) 振付家・舞踊家。

岩手県出身。日本バレエのパイオニア。1934年、ハルビン市音楽バレエ学校に入学。1940年、上海バレエ・リュスの招聘を受けて入団、終戦までソリストとしてほとんどの作品に出演。1946年に帰国、東京バレエ団の結成に参加し『白鳥の湖』全幕日本初演の偉業を成す。1947年、小牧バレエ団(現:国際バレエアカデミア)を結成。『眠れる森の美女』『ジゼル』をはじめとする古典・近代バレエの数々を日本初演し、バレエブームを生む。門下には谷桃子、関直人、太刀川瑠璃子、小松原庸子など日本の舞踊界を代表する舞踊家・指導者を輩出。紫綬褒章、舞踏功労賞など受賞多数。(参考:国際バレエアカデミア公式サイト)

◎河上鈴子(Suzuko Kawakami/1902-1988)

東京都出身。日本におけるスペイン舞踊の先駆者。上海シーセイ高女卒。4歳で上海に渡りバレエを始める。18歳でプロに。22歳で渡米、NYのパラマウント劇場に出演するなどアメリカをはじめ世界各地で活躍。1929年に帰国後、日本劇場(通称:日劇)の附属音楽舞踊学校の舞踊主任教授をつとめながら、本格的にスペイン舞踊を踊り始める。1947年、河上鈴子バレエアカデミーを設立。紫綬褒章、勲四等宝冠章、舞踊ペンクラブ賞、舞踊芸術賞、舞踊批評家協会賞ほか受賞多数。1985年には、スペイン政府よりメリトシビル民間功労大十字章を受章。(一社)現代舞踊協会名誉会長。

韓国編

第一部 1.「我が国の現代舞踊の母 高田せい子が残した遺産」

2.「高田せい子と朴 外仙の関係」

第二部「韓国コンテンポラリーダンスの現状」

“韓国舞踊の先駆者”と呼ばれ、韓国において多くの舞踊家を育ててきた女性は、若かりし頃、日本で創作舞踊を学んでいた。韓国と日本の架け橋となった舞踊家・高田せい子の功績とは……。

第一部では、日本の現代舞踊の母・高田せい子と梨花女子大学名誉教授・朴 外仙とのつながりに迫り、第二部では、SI Dance(ソウル国際ダンスフェスティバル)、MODAFE(国際現代舞踊祭)、PAMS(ソウル舞台芸術見本市)など韓国のフェスティバルやコンクールの現状をご報告します。

10月31日(木)19:00~21:00[韓国編]

講師:第一部 1.山野博大(舞踊評論家)

2.南 貞鎬(舞踊家・韓国芸術総合学校舞踊院 名誉教授)

第二部:南 貞鎬 西田留美可(舞踊評論家)

司会:西田留美可

【プロフィール】

講師:山野博大(Hakudai Yamano/舞踊評論家)

1936年東京下町出身。1957年より評論・解説などを執筆。文化庁、(独)日本芸術文化振興会などの委員を歴任。橘秋子賞、服部智恵子賞、ニムラ舞踊賞などの選考委員、全国のコンクールの審査委員をつとめる。新国立劇場刊行『日本洋舞史年表』編集に参画。2006年、文化庁長官表彰、2018年、文化庁創立50周年記念表彰を受ける。編著書に『踊る人にきく―日本の洋舞を築いた人たち』(2014年、三元社刊)。舞踊関係者による“まよい句会”同人。

講師:南 貞鎬(Nam, Jeongho/舞踊家・韓国芸術総合学校舞踊院 名誉教授)

1952年、韓国金泉市出身。即興舞踊開発集団モムロ 芸術監督。梨花女子大学舞踊科(学士・修士)。フランスに渡り、レンヌ第二大学芸術史学科修士課程履修、ソルボンヌ大学学位修了。名門ジャン・ゴダン(Cie de Jean-Gaudin)舞踊団団員として活動。その後、UCLA、ハワイ大学客員教授などを経て、1982年、慶星大学舞踊科教授などを歴任。1996年、韓国芸術総合学校舞踊院教授、2018年、同校を退職。現在も舞踊作品の発表を続け、国内外で受賞歴多数。

司会:西田留美可(Rumika Nishida/舞踊評論家)

東京出身 ダンスジャーナリスト・ダンス批評。新聞や専門誌「danceart」、「シアターアーツ」などに執筆。複数の舞踊批評誌の活動を経て、現在、AICT、JaDaFo会員、舞木の会協同代表。共著書に、『ケベック発パフォーミングアーツの未来形』(三元社刊)、『ケベックを知るための54章』(明石書店刊)、『踊る人に聞く』(監修:山野博大/三元社刊)、『江口隆哉・宮操子 前線舞踊慰問の軌跡』(大野一雄舞踏研究所刊)。

★高田せい子(Seiko Takata/1895-1977)

石川県出身。1912年、原せい子の芸名で帝国劇場歌劇部第一期生として舞台に立つ。舞踊家・高田雅夫と結婚し、夫婦で根岸大歌劇団、浅草オペラで活躍。その後、アメリカに渡ってデニショーン(舞踊学校兼舞踊団)の下で学び、帰国後、高田舞踊研究所を創立。1929年、雅夫が早世するも高田せい子を名乗り、創作を続けた。戦後は、山田五郎と立ち上げた研究所、舞踊団で後進の育成に尽力。1959年、全日本芸術舞踊協会会長に就任(現在は (一社)現代舞踊協会名誉会長)、紫綬褒章受章。1970年、勲四等宝冠章受章。門下から江口隆哉、宮操子、益田隆、小沢絢子、三輝容子、平岡斗南夫、安藤哲子、山田奈々子など多くの舞踊家を輩出した。

★朴 外仙(Park, Whe-Sun/1915-2011)

1915年、韓国慶尚道出身。1930年、馬山女子高校時代に韓国舞踊の先駆者・崔承喜(チェ・スンヒ)の踊りに感銘を受け、崔承喜舞踊研究所で学ぶ。1931年、崔の勧めで来日し、高田せい子に学ぶ。その後二階堂学園にて講師も兼ねる、『朴外仙創作舞踊展』(日本青年館)を発表。雑誌「モダン日本」(文藝春秋社)の馬海松(マ・カイショウ)編集長と出会い結婚。1944年、韓国に戻る。1953年、韓国梨花女子大学講師、1963年、同大学舞踊学部の設立に関わり初代学部長。教育者として舞踊の普及に大いに貢献した。1974年、韓国国立劇場で朴外仙公演を実現した数年後、同大学を退任。米国に渡り余生を送った。韓国政府より文化勲章を受章。