トピックス・インタビュー38

|

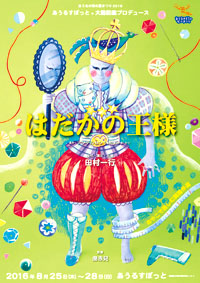

あうるすぽっとが、この夏、発信する新企画「あうるの街の夏まつり」には、おとなと子どもが一緒に楽しむことができる7作品がエントリーしています。なかでも『はだかの王様』は、世界中でよく知られたアンデルセンの童話を、国内外で活躍する舞踏集団・大駱駝艦の田村一行さんと舞踏手たちが新たに読み解き、創造する挑戦的な企画です。とはいえ普段はあまり観る機会のない「舞踏」の世界。この対談では大駱駝艦を主宰し、俳優としても舞台や映像作品で活躍する麿赤兒さんを迎え、田村さんとともに舞踏の世界を解きほぐしながら、新作の展望をお話しいただきました。

|

――今回の『はだかの王様』と同様、田村さんら艦員の皆さんが外部の演劇作品などで活躍する機会が増えているかと思います。麿さんは、どう感じていらっしゃいますか。 麿:みんなが外部で活躍してくれているのは喜ばしいことです。みんな、大駱駝艦という集団に見合う作品に招かれ、選ばれてもいるようですし。それに「白塗りした連中に舞踏的な動きをしてもらえば、舞台が盛り上がるでしょう」くらいの認識で僕らを使うと劇薬、毒薬になりかねない(笑)。もちろん按配すれば毒は薬にもなりますから、そこはお含みいただいて、ということでしょうね。お互いに必死にならなければコラボレーションも高まらず、良いものはつくれませんから。若手が外に出ていくときはそんな、老婆心ならぬジジイ心が働きますよ(笑)。 田村:僕らも外で活動するときは、大駱駝艦の一員であるという自覚を改めて持ちます。そのうえでというか、だからこそ先方から「ここで舞踏っぽい動きをしてください」というような言われ方をすると「どうやれば舞踏っぽくなると思っているんですか?」と、ちょっと意地悪じゃないけれど(笑)、聞き返したりしてしまうこともあって。 麿:田村はなかでも、地方の芸能や舞踊なども研究・吸収して熱心にやってくれているから、舞踏の「もう一つの地平」を切り拓いてくれていると思っています。皆伝するような免許はないけれど(笑)、安心して見ていられる。ただ個人の感じ方はそれぞれなのでズレたら微調整はしますが、基本「同じ方向、向けてるじゃん」と、ね(笑)。 ――『はだかの王様』も、麿さんに監修に入っていただきますし。 麿:大層なことじゃなく、田村が創ったものを見て、ちょっとしたことを言うだけですよ(笑)。 田村:大駱駝艦には、ある程度作品ができたところで麿さんに見ていただく「麿総見」というものがあるんですが、そこでアドバイスをいただく前と後では踊っている身はもちろん、他のメンバーの作品なども見違えるほど変化します。“ちょっとしたこと”と仰いますが、その“ちょっと”が作品を明確なものにしてくれるんですよ。 麿:創作中は没頭するほどに目線が一つに固定してしまう。だから他者の視線を入れることで相対化し、より面白い方向を見つけられればいいな、と。まあ先輩として「オヤジの秘伝のタレ」をピュッと足してやるわけです(笑)。よく言うのは「間」のことで、「そこ半拍止まったほうが良いんじゃない?」とか。そうすると、全体がグッと上がり、空間が活き活きとしたものになる。言うことなんか、そのくらいですけれどね。 田村:「間に動かされる」とか「目に見えないものに踊らされる」ということが、大駱駝艦の踊りの基本にあるんですが、最初は余分な自我や自意識が働いて上手く動けないことも多いんです。でも、麿さんの言葉や視点をもらうことで、周りの「間」が麿さんに変わるというか、「胸を張って立っていられる、そこに居ることを許される」感覚になる。結果、自分というものに初めて一歩距離を取り、周囲に踊らされる状態になれるんです。 ――そういった、ご自身の自我や内面に向き合うことから始まる舞踏作品の創作と、今回のように既存の作品を原作とする、物語を持つ作品づくりとでは取り組みは変わるのでしょうか? 田村:変わるのではないかと今は思っています。童話を作品化する機会など、そうあるものではありませんが、入口としてはあまり小難しく考えるのはやめたいな、と。「はだか」というと、単に衣服を脱いだ様子だけでなく、名前や地位、権力などが剥奪された状態など、いろいろな見方がたくさん出来るじゃないですか。でも、作品があまり教訓めいたものになるのはいやなんです。原作の段階でも説教くささはプンプンしてますからね(笑)。 麿:確かに、子どもなんて偉い人のはだかを見たら大喜びしそうなものなのに(笑)。俺なんか物語の中では、むしろ詐欺師が一番スゴい人物じゃないかと思うけれどね。 田村:王様を騙しちゃいますからね。 麿:大した仕掛けも使わず、話術だけで相手を思い込ませるんだから、もはやアートですよ(笑)。でもそこからは権力や欲望など、「王様たちが何に縛られていたか」が透けて見えて来る。結構コワイ物語だね。 田村:「はだかの王様」のもとになった話では、最後に「王様は裸だ!」というのは子供ではなくて黒人の馬丁だったようです。アンデルセンが一番最初に書いた段階でも、子どもは出てこなかったらしいんです。でも試しに読み聞かせたらウケがひどく悪くて(笑)子どもを登場人物に加えた、と。 麿:王という君主を持った国家、時代から考えると非常なアイロニー(皮肉)を含んだ物語だよね。下手したら捕まっちゃうでしょう、「王をバカにするのか!」と。 |

|

――権力や権威が事実を曲げ、黒を白と言いくるめる。確かに皮肉なお話ですよね。 麿:その反面、のんきな王様だとも言える。騙されたとはいえ、はだかで街中をパレードしてしまうんだから。 田村:1時間毎に服を着替える王様というのは、今だったら1時間ごとにツイッターを更新しちゃうような、地位のわりに危機感の薄い人なんでしょうね、きっと(笑)。 麿:その辺、どう田村が料理するか楽しみではありますよ。大変なアイロニーと現代にも通じる怖さをはらんだ作品ですからね。それに子どもと王様、見る側と見られる側の関係なんて、とても批評的な視点で描かれていると思うし。 田村:僕は、自分でつくった作品に対してお客様から「わかりやすいね」と言われることが多いんです。それを褒め言葉と取るべきか、批判と取るべきかはわかりませんが、その理由を自分なりに考えてはいて。自作だけでなく振付をもらったときでも、僕はついつい自分の中で気持ちの流れのようなものをつくって踊るのが好きなんですよね。それが観る人にとっての「わかりやすさ」に通じるのかな、と。 麿:結果、できた踊りもやはり詐欺師が一番カッコよくきれいに見える、というようなことになったら面白いね。観終わったあと、親御さんが子どもたちと話すときに困るかも知れないけれど(笑)。 田村:そうですね。それと、最後に出てくる子どもが糾弾するのが、悪である詐欺師ではなく王様だというのもこの作品の面白さだと思うんです。単なる教訓話だったら、こういう結末にはならないはず。「世の中はそんなに単純じゃないんだぞ」と言われているようで。 麿:子どもの無邪気さを疑う、そこは田村の発想と一緒じゃないか。無邪気さの半面に残酷さがあるのは普遍的なことだし、その残酷さが真実を突いて民衆の目を覚まさせた、という見方もできる。本当に色々な視座のある物語ですよ。 田村:子どもが本当に無邪気な時というのは、生まれてまもないとても短い時間しかないのではないかと感じています。劇中の子どもの歳はわからないけれど、どうしても僕には無垢な存在に思えない。だからといって、必要以上にそこにこだわって、理屈っぽい解釈を前面に出した作品にもしたくありません。原作のなかにある寓話性、そこから浮かび上がる現代にも通じるアイロニーなど二転三転させながらも、最終的には「はだかははだかだ」と笑われた王様が急に恥ずかしくなって……というシンプルに面白い話として着地できればいいな、と思っているのですが。 麿:「洋服ではなくアートを着ているんだ!」なんて開き直れたら、随分進歩的な、王様という名のパフォーマーみたいなことになるけれど、それこそ詐欺師まがいな言い訳だね(笑)。 田村:麿さん、以前に「アートの語源は詐欺だ」という話をしてらっしゃいましたよね? 非常に印象に残っているんですが。 麿:まぁ、その辺あまり突っ込むとアヤしい話になるから(笑)。でもコンセプトアートなんかは、そういう側面もあるでしょう?美術家のマルセル・デュシャンなんか良い例で、モナリザにヒゲを描いたり、小便器に「泉」と言うタイトルをつけて作品だと言ったりしている。何が表現で何が剽窃か、美術の世界は特に際どいところですよ。 |

|

――そんな考え方に基づいているからこそ、大駱駝艦さんや艦員の方々の作品、身体を拝見すると「身体ってこういうものなんだ、こんなこともできるんだ」と思い出すことができ、同時に強い感銘を受けるのでしょう。子どもたちが見れば、もっとシンプルに「身体って面白い!」と思ってくれる気がします。そのうえ今回は、普段からほぼ「はだか」で踊っている方たちが『はだかの王様』を再創造するという、逆転的な発想がどこへ向かうのか非常に興味が募ります。 麿:洋服を脱いで身一つになれば、格差など経済的な問題も結構解決するし、空港の身体検査もグッと楽になる。世の中の効率化が進みますよ、それこそ地球の資源問題には非常に有効。政府に進言すべきじゃないかね、アパレル産業はダメージが大きいだろうけれど(笑)。 |

|

|

――前回、田村さんには近藤さんと対談していただきましたが、そのときは「白塗りや化粧によって解放され、いつもと違う自分を表現できる」という話題が出ました。「はだか」にも同様の効果がありそうです。 麿:そう、子どもは特にそういうメタモルフォーゼ、変身・変容に関して素早く反応できるからね。僕なんかも子どもの頃は風呂敷1枚巻いて、鞍馬天狗になってましたよ。 田村:子どもは“ごっこ”が好きですね。僕が子どもの頃はヒーロー物よりも、ドリフターズで加藤茶と志村けんがやっていたヒゲダンスの物真似とかでしたけれど。そういえば今回のチラシ用に撮った宣伝写真で、いつもの白塗りの上に出演者それぞれ色んな形のヒゲを描いてもらったんです。それだけで急に出演者達がはしゃぎ出して(笑)。子どもたちも、ヒゲを描いてから観てもらえたらより楽しんでくれるんじゃないかと思いました。 麿:つまりは、僕らのやってることも子どもたちとそんなに変わらないということだ、気持ちのうえでは。難しい言葉で説明するから、ちょっとエラそうに聞こえるけれど。 田村:今更なんですが、麿さんが踊るなかで最初に「脱ごう」と思われたのは「はだかの肉体が一番個性を出せる」とか「はだかの肉体は美しい」というような考えからだったんですか? 麿:うーん、まぁ手っ取り早いしな。今でも酒席ではだかになるとみんな喜ぶじゃない?(田村笑)。馬鹿みたいだけど盛り上がる。一種の変装や異化効果として、服を脱ぎ、はだかになることは有効なんですよ。それに田村も今言ったように、僕にとってははだかの肉体が一番美しいし、物語るもの。年寄りには年寄りの、赤ん坊には赤ん坊の身体があって、そのことをボーンと提示するだけで伝わるものがたくさんあると思うんです。 ――そんな身体の美しさに、子どもたちも気づいてもらえたらいいですね。 田村:ええ、難しいことは考えず子どもにも大人にも、それこそ身体ごと楽しんでもらえるような作品にしたいと思っています。

取材・文 尾上そら 写真 市来朋久 |

| INFORMATION |

|---|

あうるすぽっと+大駱駝艦プロデュース

|