- ホーム

- 公演情報一覧(2017年)

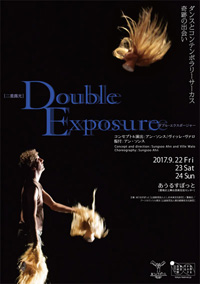

- 『Double Exposure』

- WHS ヴィッレ・ヴァロ インタビュー

公演情報

|

『Double Exposure』は、フィンランドのサーカスアーティスト、ヴィッレ・ヴァロと、韓国の振付家アン・ソンスによるコラボレーション作品として1年余をかけて創作され、2012年のヘルシンキ・フェスティバルで初演。今回が、日本初上演となる。フィンランド側が韓国を訪れた折り関心を抱いた韓国の現実が作品に投影されている。理想とされる美しい「顔」を求めて整形手術を厭わない韓国の人々。舞台上ではアジア的な顔のパーツが、画一化された理想の顔へと変えられていく。韓国の現実を映し出す批評性ととともに、顔によって認識される人間存在とは何か、美とは何かという哲学的な問いまで投げかけてくる興味深い作品だ。

――ヴィッレ・ヴァロさん率いるWHSは、フィンランドのコンテンポラリー・サーカスの先駆者として知られています。フィンランドのサーカスの状況とWHSの活動について教えて下さい。 WHSはコンテンポラリー・サーカスとしてこの国で設立された最初のグループです。90年代半ばにはコンテンポラリー・サーカスの団体として創設、1996年には旗揚げ公演を行っています。WHSという名称では2001年にスタートしました。2011年にはフィンランドにサーカス・インフォ―メーション・センターが設立され、舞台芸術のジャンルとして確立されました。この時期から、我々と同様の数グループが活動を続けています。フィンランドでのコンテンポラリー・サーカスという分野が発展してきたのは、ちょうど21世紀の初めからだと言えますね。 |

|

|

|

――ニュー・サーカスとコンテンポラリー・サーカスの違いは。ヌーボー・シルクと呼ばれることもありますね。 1995,6年以前の新しい動きは、ニュー・サーカスと呼ばれていたんですよ。90年代になってコンテンポラリー・サーカスというジャンルが確立されてきました。何がニューで、何がコンテンポラリーかという定義は曖昧ですが……。

|

|

――そのような状況に、新しい分野を切り拓きたいのですね。 WHSでは、従来のサーカスの要素を取り入れていますが、ヴィジュアル・アートと融合した"中間"の新しい分野を創り出しています。フィンランドではコンテンポラリー・サーカスの第一世代と呼べるでしょう。サーカスというアートは4千年以上の歴史がありますが、コンテンポラリー・サーカスの発展は本当に若い活動なのです。 |

|

|

――そういった新しい活動へと導かれたご自身の軌跡をご紹介ください。 実は、僕の活動は趣味から始まったのです。特にサーカス学校へ行って学んだわけではありません。僕の時代は学校なんて無くて、自分でその道へ進みました。 ――エンタテインメントとして披露していたのですか。 いえ、コンテンポラリー・ダンスの舞台として活動していました。僕は、オブジェを使います。ジャグリングそのものをひとつの芸術形態として見せたかった。純粋にジャグリングを見せることを望んでいました。世界チャンピオンでしたから、サーカスの分野では日本でも知られていました。 |

――一般的にジャグリングへの理解は娯楽性が高い…… 僕の見せるジャグリングは従来のものとは違います。日常生活の延長線上で技を披露したり、映画的な手法を用いて構成したり、映像編集をしたりしています。クローズアップやロングショットなどの映画的手法やビデオ映像を複雑に組み合わせて舞台に奥行きを創り出して、変幻自在に変化させています。 |

|

――映画的な手法は舞台に複雑な奥行きを与えられますね。 映像を自由に用いて時間を操作しています。最近ではダンサーと一緒に仕事をすることが多いのですが、ダンサーは動き方を知っているので、とても刺激的です。ジャグリングは、実は「いかに物を動かすのかを考えるアート」「周囲のものを<操る>アート」だと言えます。ジャグラーは、自分の周囲のものを操ります。その意味では、人間の身体もプロップのひとつと考えられますね。 |

――なるほど、振付や演出と同じようなアプローチができるのですね。 <操る>という意味では、映像は時間や空間を操ることが可能ですから、ビデオ映像が効果的に使えます。そういう点では、我々ジャグラーは世界をコントロールできるわけです(笑)! 人生ではいろいろなものと関係を持つわけですが、それらを何等かのやり方で“ジャグル”しているというわけです。(笑) ――サーカスの舞台創りでも、ヴァロさんの考えはとても柔軟性がありますね。いわば、時空間を操るという感じでしょうか。 その通りです。空間を操るという概念は、僕らの創作で最も大切な部分です。映像を含め技術的な進歩のおかげで、時空間や事象を思うままに自在に操ることができるようになりました。とても、興味深い部分です。 ――WHSは、魔術師/人形遣いのカレ・ニオと美術・衣裳担当のアネ・ヤムサと3人が中心となって、演劇やダンスの世界に新しい文脈のヴィジュアル・パフォーマンスを創ろうとしているのですね。コラボレーションのやり方は? リサーチとディスカッションを重ねていきます。テーマがある時も、無い時もあります。例えば、シベリウスの音楽を用いてフィンランドの国民的叙事詩『カレワラ』の抜粋、『トゥオネラの白鳥』をテーマにした時もあります。むろん、そのままの物語を舞台に乗せたわけではありません。常に、新しい創作を心掛けています。タイでのコラボレーションでは、現地での刺激を大切にして、即興で要素をまとめました。 |

|

――『Double Exposure』では、韓国の舞踊家の方とのコラボレーションですね。アン・ソンス・ピック・アップグループとはどのようにして出会ったのですか。コラボレーションの役割分担はありましたか。 実は、フィンランドと韓国の間には、コリア・コネクションと呼べるようなプログラムが成立しています。一年をかけてじっくり計画を練りました。アン・ソンスのカンパニーとのコラボレーションでは、僕の関心は、人間の身体、その部位をどう見せていくかでした。 |

|

――距離と言えば、コンピューターの発達とともに、メールも画像も瞬時に送付できるようになり、距離を消滅させてしまったとも言われますが…… 確かにそうですが、映像と生身とはやはり違う。ここにいて僕らが創るものと、別の場所で他の誰かが創るということは全く違う。2か月一緒に創作に携わるということは重要でした。ムーヴメントを決め、アイデアを形にしていく過程の共有が大事です。 |

|

――作品のテーマとして、整形手術を取り上げていますね。そのテーマに至った経緯を教えて下さい。現代の韓国社会の風潮の批評ともなっていますね。このテーマはヴァロさんの方から提案されたのですか。 我々の側から提案しました。ソウルに実際に行って学んだことです。整形手術が広く一般的に受け入れられていて驚きました。普通の人々がある種の理想的な顔のイメージを持っていて、それを創り出そうとしている。とても人工的なものですよね。ヨーロッパ的な顔が「理想」の形。ちょうど、人形の顔のように。目を大きくしてみたり…… ――韓国では、整形手術が日常的に受け入れられています。美の典型というのがあるように感じていますか。 理想とされる顔というのがあるのかもしれません。作品は、それだけにとどまるわけではなく、そこから異文化への理解を深めたいと思いました。均一化された人形の顔とそれぞれが異なる存在としての身体があるわけです。美的に理想とされる均一化された顔と現実との差異を感じました。整形手術を批判しているわけではありません。ただ、何故同じような基準に自分の顔を近づけようとするのか、関心が沸きました。美の基準に合わせた顔の背後に自分自身の個性を何故隠してしまうのか。難しい問題でした。フィンランドで整形をしたと明かせば、驚かれますから。文化のなかでの基準が違っています。 |

|

――美とは何か。でも、顔すなわちペルソナを考えてみることは、人間存在について考えてみることになりますね。 顔が個性を生み出しているとしたら、それを均一化することはどんな効果をあげるのでしょうか。仮面は似通ってはいるのですが、手作りで、違いが浮上してもきますし、身体の動きによってその違いがさらに強調されます。リハーサルを重ねて、違いや類似点を見出し、異なる視点からのアプローチが可能となりました。 |

|

――現代社会でも、美の基準が少しずつ変化していますね。何が美しいのか、醜いのか。男性的とは、女性的とは何かという概念も。クラシック・バレエのなかに男性が求めた女性美の基準が創り出された時代もありました。 ヨーロッパでも、女性にとって何が美しいのかという基準は随分変化してきていますし、若者達ではなおさらです。僕はクラッシック・バレエには違和感があります。身体を型に押しこめ、そこに苦痛しか見えませんから。作品について説明はしたくないので、観客がそれぞれ自分なりの物語を見つけ、理解してくれればと思っています。深く考える人も、単純に楽しんでくれる人もいていいと思います。  |

|

――バレエ、コンテンポラリー・ダンス、ストリート・ダンスなど異なる背景を持つダンサー達との共同作業を通して創作のなかで思いがけない化学反応が生まれましたか。 今回のパフォーマンスは、互いに独特の体験となりました。プラスティックの仮面と生身の動きの組み合わせは面白い効果を生みました。このパフォーマンスではダンスとオブジェクト・シアターの間を行き来しながらユニークな発想が生まれたように思います。伝統ばかりでなく、地域に根ざす文化にはそれぞれの個性があり、刺激的に感じています。今後は、日本とのコラボレーション作品も予定しています。楽しみにしています。 |

|