トピックス・インタビュー40

|

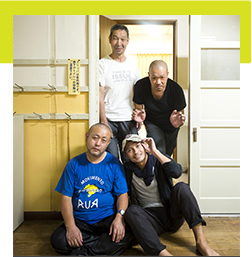

「ソケリッサ!」。不思議な響きのこの言葉は、アオキ裕キさんが主宰するダンス・カンパニーの名前です。「それ行け!」という言葉が持つ勢いと「前に進む」という意味をかけ合わせた造語で、それはそのまま、カンパニーの活動指針、目標を表しています。アオキさん以外のメンバーは皆さん路上生活の経験を持つ方々。ダンスを通して「人間ってなんだろう。生きるってどういうこと?」という、深く大きなテーマに取り組んでいるのです。でも作品は難しい理屈ではなく、ユーモアと生の身体で活き活きと紡がれたもの。そんな“ソケリッサ!ワールド”についてお話しいただきました。

アオキ裕キ |

――まずは活動の始まりからお話しいただけますか? アオキ:僕がダンスを始めた経緯からお話ししたほうがわかりやすいと思うので、少し溯った話をしますね。マイケル・ジャクソンへの憧れが全ての始まりで、高校卒業と同時に上京。割と器用だったことと、世間にストリート・ダンスのブームが起きたことがあり、タレントのバック・ダンサーなどですぐダンスが仕事になったんです。テレビ収録やコンサートの舞台で、SMAPや藤井隆さんの後ろで踊り、当時は今の収入の3倍くらいは稼いでいました(笑)。でも2001年、「もっと本格的に、本場アメリカでダンスの勉強がしたい!」と思い立ってニューヨークに渡った。その年に9.11のテロが起こり、現地で生々しく体験することになりました。 ――凄い体験をされたのですね。 アオキ:ええ、当時はハーレムに住む知り合いの所にホームステイしていて、テレビでツインタワーが崩れる映像を見た。はじめは何が起こったか分からず、外に出てみると街はパニック状態。大勢の人が知り合いの安否を尋ね歩いていた。その時「自分のダンスや表現活動への取り組む姿勢がひどく表面的で、内にある本質的なことは何も伝えられていない」と痛感し、「もっとエネルギーを持って、踊りに触れる人、観る人の力になれるようなダンスを生み出したい!」と思った。そこから自分の内面を見つめ直し、日本人であること、日本人の踊りや身体について学び直しながら、できることを模索する日々が始まりました。 |

――はじめは一人一人、直接路上で声をかけたそうですね。 アオキ:ええ。普段からあまり、気軽に知らない方に話しかけられるような気質ではないもので、公園などでおずおず話しかけ、数日して日常会話ができるくらいになると「一緒に踊ってみませんか?」と誘うのですが、その途端に断られることの繰り返し。普通に道行く人に「踊りませんか?」と言っても、断られますよね、日本では(苦笑)。先日ブラジルで、ホームレスの方をサポートする施設でワークショップをさせていただいたんですが、向こうの方は抵抗なくすぐ踊ってくれました。文化や国民性の感覚の違いを強く感じましたね。  |

|

――小磯さん、横内さんが参加したきっかけもそれぞれ伺えますか? 小磯:年は僕が上ですが、ダンスの先輩は横内さんなのでお先にどうぞ(笑)。 横内:じゃあお先に(笑)。私は09年3月から参加しているので、もう8年目です。今のメンバーは私含め全員が「ビッグイシュー」の販売を経験していて、最初は大阪で販売員をしていたのですが、縁があって東京に来まして。東京の事務所でソケリッサ!のことは知りました。このビジュアルなので(笑)ダンスとは無縁でしたが、事務所の方が電話でソケリッサ!のことを話しているところにたまたまいて、僕が大好きなバンド・チャットモンチーのプロモーションビデオの振付を、アオキ先生がなさったと聞こえちゃったんです! なので実は「アオキ先生とご縁ができれば、いつか本物のチャットモンチーに会えるかも」という下心が参加したきっかけです(全員笑)。 アオキ:実際、少し近づいたんだよね? 横内:そうなんですよ。去年シンガーの寺尾紗穂さんと、全国13箇所でライブとダンスのコラボレーションをやらせていただいたのですが、その時のバンドのベースの方が、チャットモンチーの福岡晃子さんたちと別のユニットを組んでいらして。私たちのことも「今度、話してあげる」と。ま、そこで止まっているんですが(笑)。 小磯:私も「ビッグイシュー」の販売員で、仲間に先にダンスを始めた人がいたんです。その方に話を聞いて、最初は単純に「身体を動かしたい」という気持ちで参加しました。64歳になって、販売もキツいなと思うようになっていたんですが、ダンスの前にストレッチをやる、それだけでも随分身体が楽になって。以来、4年ほど参加し続けています。 |

|

――ダンス、「踊る」ということを体験されて、ご自身の中で変化や発見はありましたか? 横内:「ビッグイシュー」の販売は駅前など路上で行うのですが、通行人の方々にアピールする、どこかパフォーマンスの要素もあるんです。僕は大阪生まれの大阪人なので、そういうことには抵抗や緊張が少なくて、人前で踊ることもそれは一緒でした。ただ私の場合、路上で生活するなかで家族や友人などを裏切り、周囲の人との関係性が薄くなって、自分の人間性が欠落していく感覚があった。それがソケリッサ!で踊るようになり、たとえば公演をするとなると、どれだけの方が協力して下さっているか、観に来て下さっているのかを目の当たりにすることになって。「そういう方たちを、今度こそ本当に裏切れないぞ」と、そういう気持ちが自分の中に生まれて来たんです。これからも、その気持ちを持って続けたいと思っています。 小磯:普通のダンスには何かしらパターンがあって、それに合わせて身体を動かして楽しむということだと思うんですが、我々の場合は反対で“身体を動かすことが踊りになる”という。そのことを私たちはアオキ先生に教えていただいた。だから「身体を動かすこと」が一番で、その前の「何故体を動かすのか」の元になるのは、私の場合はアオキ先生が書いてくれた「言葉」なんです。それを解釈して、動きに表す。そういう経験は初めてで、考えたり感じたりすることは、いまだにたくさんあります。 ――「言葉」とはどういうものなのでしょうか? アオキ:最初はソケリッサ!でも、一般的な振付のように動きを作って覚えてもらうやり方でやってみたのですが、ものの数分でおじさんたちは忘れてしまう(笑)。それに外から動きを伝えただけではぎこちないし、表情も固いままで変わらない。普段の動きは面白いのに、普通のやり方では踊っている人の個性や意志を殺してしまうと思い、「言葉で振付をする」ことを思いつきました。  取手団地ダンスより ――(以前使った「言葉」の例を見せてもらい)詩のようで、美しいですね。 アオキ:確かに詩に似ていますね。読んだおじさんたちが、一生懸命想像して動きやエネルギーに変えていく、というところも詩と共通している。 |

横内真人 |

――農作業の動作など、日常の動きが儀式的な舞になる。お神楽にも通じるところがあると作品を拝見して思いました。横内さんや小磯さんからアイデアを出すこともあるのですか? 横内:私は素材に徹しようと思っています。アオキ先生がやりたいと思われるイメージを、動き、考えながらやってみるだけです。 小磯:好きな、使いたい音楽を挙げたりすることはありますが、踊りに関しては横内さんと同じで、アオキ先生のイメージや指示を自分なりにやることが大切だと思っています。 アオキ:でも一番大事なのは振付ではなく、あくまで踊る人の中から出てくるもの。最初に、一緒に踊ってくれる人を探すときに言ったとおり、僕は皆さんの「自由」が見たいし、お客様にもそれを伝えたい。制約は最小限、作品の流れや構成のために必要なものくらいに留め、あとは目の前のおじさんたちの身体と、そこに宿っている時間や体験をありのまま観ていただきたいと思っています。 ――ソケリッサ!を始めてから、アオキさんの創作やダンスに対する考え方は変わられましたか? アオキ:変わりましたね。最初はお話ししたとおり外面の、表面的なカッコよさに惹かれてダンスを始めましたが、今興味があるのは自分や踊る人の内面。若い時に学んだダンスの技術や知識は染みついているものだから、時には顔を出しますが、それより優先すべきは日常の、生活の動きや身体。そこから生まれる動きが、今の僕にとっては「ダンス」なんです。おじさんたちのそんな身体や動きと比較するため、僕の、ダンサーとしての動きや身体を提示するのはアリですが。でもそういう時にお客様の目がいくのは、やはりおじさんたちのほうなので、そういう時は正直「チクショー!」と思います(笑)。おじさんたちの身体まるごとにある歴史から生まれる踊りは善し悪しや、技術うんぬんでない「人間も生き物なんだ」と思い出させてくれるリアルなもの。最初から勝てる訳がありません。 |

|

――そんなダンスを踊っている時、お二人はどんなことを考えていらっしゃるのですか? 小磯:私は、ほぼ無心です。考えても「無事に終わってくれたらいいな」ということくらいで。最近、お客様の反応などは、本番中も少し見えるようになってきましたが。 アオキ:余裕が出てきたってことでしょう? 小磯:わかりませんが、稽古でしたことをたどってやるだけではなくなっている。そんな気は少ししています。 横内:私は、小磯さんのような境地とは程遠くて、普通に次の段取りばかり考えてしまって(笑)。 |

小磯松美 |

| ――折角なので、伊藤さんにもソケリッサ!への参加経緯など伺いたいのですが。 伊藤:私もビッグイシューの販売をしていたのですが、病院でメタボ(リック)だと言われて「運動しなさい」と。その時、最初に目に入ったのがソケリッサ!参加の呼びかけで、なので「健康のため」が参加の動機です。09年くらいかな。 ――メタボ、解消されました? 伊藤:少しずつ、ですね(笑)。 ――踊っている時、公演中などは何を考えていらっしゃいますか? 伊藤:特別なことはないですが、お客さんに観てもらうことは大事だし気持ち良いと思います。 横内:それはそうですよね、お客さんの存在は踊ることのモチベーションですから。練習は大事ですが、その段階ではお客さんの存在や目線までは想像できないし、何より我々の拙い踊りを本当に皆さん、一生懸命観て下さいますから。 小磯:本番まではキツいこともありますし、本番中もドキドキし続けですが、終わると「またやろう」と思いますからね。 ――三月には、全国の振付家、ダンサーが参加する企画「踊りに行くぜ!!Ⅱ」に参加されます。作品づくりの始まりは、どういうところからなのでしょう。 アオキ:一番最初は目の前のおじさんを観察することから。たとえば小磯さんは今、「右足が痛んで少々ヘコんでいる」んですが、そういうことがソケリッサ! では創作のタネになる。結局は、僕が見たいと思うおじさんの魅力や面白さを選び、ギュッと濃縮して伝えるのがソケリッサ!の作品なんです。それに、踊りながらも“人間でい続けること”もソケリッサ!のダンスのテーマ。人間は、一度に三つ以上の感覚や行為を自分で認識することができないと言いますが、僕らはそれを踏まえつつも、踊りながらいかに“自分自身をしっかり感じるか”を大切にしたい。人前に出ると、どうしても「よく見せたい、かっこよくありたい」という思いが出がちで、それも悪くはないけれど、表層的なことに固執せずもっとあるがままの自分を見せることが、本当に美しい踊りだと僕は思う。これからも、そこは大切にしていきたいと思っています。 ――新作も楽しみにしております。長い時間、ありがとうございました。 |

伊藤春夫 |

| INFORMATION |

|---|

|

|