トピックス・インタビュー36

|

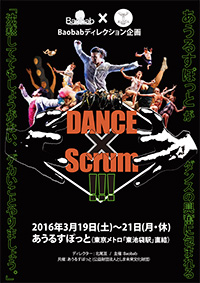

いろいろと攻めの企画を打ち出しているあうるすぽっと。次なる企画は、若手ダンサーの魂をつなげる「DANCE×Scrum!!!」である。北尾亘率いるBaobabのディレクション企画。なかなか出会う機会の少ない若手のダンサー達がスクラムを組んで時代を拓く!……といっても単なる「仲良し」ではない。それぞれ力のある者が、ぶつかり合いながら理解を深め、観客と共有する企画である。

|

――非常に魅力的な企画ですね。北尾さんからのディレクション企画だそうですが、きっかけを聞かせてください。 北尾:「企画の主旨は明快で、『同時代のダンサー同士、横のつながりを深めて、スクラムを組むように進もう』というものです。というのも、僕は2010年に自分のカンパニーを立ち上げたときから『演劇に負けないぞ』という意識がありました。そのため単独公演ばかりガンガンやって突っ走った結果、周りの同年代のダンスカンパニーやアーティストとはあまり交流がないことに、はたと気づきまして。僕らのつながりはほとんど出身大学(桜美林大学)から発展している。それなりのコミュニティはありますが、そこ以外と出会うのが難しい。ほかの皆はどうやって出会っているんだろう…… そこで他の人々に「どうですか!」と声をかけてみようと。それでどれくらい集まるか、つまり同じように出会いたいと思っている人がどれだけいるのか、それを問いかける意思表明でもあります」 ――「演劇に負けないぞ」ということは、演劇の人々はそのへんうまくやっているように見えたということですか? 北尾:「そもそも演劇の場合、立ち上げたばかりの劇団でも年に2回程度のペースで公演をしているじゃないですか。お客さんの気持ちをキャッチできたときに『次の公演はいつあるの』と待っていてもらえるわけです。でもダンスの場合、『次は』といわれても「ええっと、来年の冬あたりに……」という感じで、その頃にはお客さんの興味が変わっているかもしれない。そこでまず演劇のサイクルで作っていくぞ、というのが活動の最初にありました」 ――なるほど。でも北尾さんは演劇の人々とも幅広く活動していらっしゃいますよね。ダンサーと交流できてこなかったというのが、ちょっと不思議な気もしますが。 北尾:「僕自身、他の振付家の作品で踊るということはカンパニー設立後も4年くらい本当にありませんでしたね……(笑)。たまに声がかかるようになっても、自分のダンスはどれだけ他に見られているのか、客観的にわからない。意見交換も内々だけで、孤独感はずっとありました。 ――たしかに演劇は言葉を使う業種ですからね。ダンスの人間からすると、酒を飲んでいても「いちいち腹から声を出すな!」と思うこともあります(笑)。北尾さんのキャリアの中に、演劇はあるんですか? 北尾:「じつはもともと子役でミュージカルに出させてもらっていました。初舞台は三歳のとき、帝国劇場で『ミスサイゴン』の日本初演でした。ミュージカル俳優になりたくて大学に行ったのですが、そこで出会った木佐貫邦子(現・専任教授)さんのダンスが衝撃で、のめり込みました。それまでダンスはバレエからヒップホップまで、広く浅く触れてきたものの、コンテンポラリーダンスと呼ばれるものの中に踏み込んだらグッと自分の可能性が広がるような予感がしました。だからこの企画につながる「より開けたものに出会っていきたい」という気持ちが、僕の根底にある気がします。 |

|

――では今回の企画で、おっしゃるような横の交流ができたとして、何が変わるのでしょう? 北尾:「作り手も踊り手も、『活動するための燃料』が必要だと思うんです。うまくいかないときや苦しいときに、ダンス界隈の人は内々にこもりがちです。いま自分がどんな身体感覚で作品作りに臨んでいるかを共有できず、『こんなことをやっているのは自分だけじゃないか』という孤立感に囚われるんです。うまくやっている人はいるんでしょうけれども。 ――では具体的には、どのようにしていくのでしょう? 北尾:まだまだ企画の詳細はこれから詰めていかなければなりませんが、「フリープログラム」と「ステージプログラム」を考えています。 |

|

――いまヨーロッパの演劇は10時間とか平気でありますし、歌舞伎も昔は一日中やっていて出入り自由でしたから、大丈夫ですよ(笑)。フリープログラムの公募はどのように選ばれるんですか? どんな作品を期待しますか? 北尾:35才以下のクリエイターで、上演経験は問わず、新作再演問わず、応募映像は製作途中のものでもOKです。同世代の情熱を感じたいんです。ホワイエはカーペット敷きのフラットな空間なので、そこに特化した作品であること。とくに観客とのコミットを考えていて欲しいですね。「自分のためだけのダンス」に留まっているものは、今回の企画にはそぐわないと思います。ただ騒がしいだけでも困りますが、他のダンサーや僕らとの意志交換までの視野を持っている人、そして「現状に満足していない何か」をもっている人、普段のパフォーマンスでも発散しきれない何かを抱えている人と出会いたいですね。 ――ステージプログラムで他の二人を選んだ理由はなんですか? 北尾:やはり僕らと同じ感覚でダンスに向かっているな、と感じられることです。パフォーマンス性が高く、面白ければ笑って欲しいし、連日満席にするぞ!と意識をもてるタイプ。僕が作品をよく見に行っていた人たちで3〜4年前からなんとなく交流はあるんですが、まだ飲みに行くほど仲がいいわけではありません(笑)。ただスタジオの発表会のように、大成功といいながら裏では大量のチケットノルマで成り立つような企画ではなく、「ダンスにはこれだけ力があるんだ」ということを伝えたい。そういう人々を選びました。 ――意地の悪いことを聞きます。これまでの話で「ダンサー達がわかりあうこと」の大切さは伝わってきましたが、それは観客が実感できる面白さに、どれだけつながるのでしょう。この企画は「ダンサーが仲良くなって終わり」という危険性をはらんでいませんか。 北尾:たしかに大きな挑戦なので、いろいろ考えています。もちろん一時的な祭りの盛り上がりで終わりたくはありません。「スクラム」とは、ラグビーで肩を組んで一体となり球を回していく戦い方です。僕ら作り手としても、同年代のダンス作品から投げられた球を受け取るプレッシャーもあるし、それが互いの作品に良い影響を与えていくと思っています。各自の作品についても、「普段の公演とは違う何かがこの企画では見られる」というものにしていきます。 ――なるほど。とくにステージプログラムの三人は、同年代と言ってもバックボーンが全然違う人々です。古家さんは子どももいるし、中村さんはソロデュオ中心でカンパニーが中心の他の二人とは違う。そういう様々な立場のアーティストが、その時々に抱えている身体のリアリティを語り合う言葉が、たとえば10年間積み重なっていったら、ものすごいアーカイブになりますね。 北尾:そうですね。続けていきたいと思っています。

|

|

――北尾さんはあうるすぽっととは「シェイクスピアフェスティバル2014『ロミオとジュリエットのこどもたち』」で、振付に参加されていますね。 北尾:はい。『ロミオとジュリエットのこどもたち』で面白かったのは、ロロの三浦直之さん(脚本・演出)と口口口の三浦康嗣さん(音楽)と僕の三人で舞踏会のシーンを考えている時に、それぞれ使っている言語が全く違って、面白いくらい噛み合わなかったことです(笑)。ダンスの僕と音楽の三浦康嗣さんはスッと通じても、演出の三浦くんに伝わらない。でも曲と動きをちょっと作ってやってみると、演出の三浦くんが「じゃあもっとこうしよう!」と提案してきて、すごくクリエイティブさを実感する瞬間がありました。ジャンルを横断すると、コミュニケーション能力も問われますが、それぞれの技を持って立ち向かっていくことで、思いもよらない発見もありますからね。 ――ということは、この「DANCE×Scrum!!!」も、ダンサーに限らず同年代の様々なアーティストが出会う場にもなりえますね。 北尾:結果的にそうありたいと思いますが、第一回は純ダンス・フェスティバルとして打ち出していきたいと思っています。いまは「ミュージシャンと話す」より、「ダンサーと音楽の話をしたい」んですよ(笑)。 取材・文:乗越たかお(作家・ヤサぐれ舞踊評論家) 写真:市来朋久 |

| INFORMATION |

|---|

|

|