トピックス・インタビュー35

|

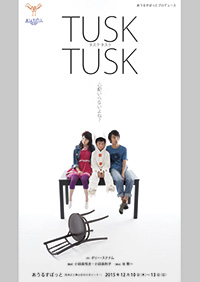

劇作家、演出家、翻訳家という多面かつ多彩な才能で演劇と関わり、自身の劇団「DULL-COLORED POP 」を率いる他、大劇場でのプロデュース公演作品も手掛ける谷賢一さん。あうるすぽっと初登場の今回は、イギリス演劇界でも高く評価されている、注目の若手女性作家ポリー・ステナムの『TUSK TUSK』を演出します。大都会の片隅で孤立する15歳を頭にした三兄妹弟。その視線を介してあぶり出される、私たちの日常とも背中合わせにあるような、崩壊した家族制度と社会の歪みを、気鋭の演出家はどう舞台に立ち上げるのでしょうか。

|

――孤立した子どもたちの姿が、痛々しく胸に突き刺さる戯曲ですが、谷さんは一読されていかがでしたか? 谷:非常に良い着眼点で、劇作家でもある僕としては「この題材で、自分でも書きたかった」というのが最初の感想でした。15歳を筆頭にした三人の兄妹弟と、彼らに関わる三人の大人。登場人物としてはミニマムなのに、その関係性から「親子とは、家族とはなんだろう」という深い問いかけや、イギリスという国の経済状況までが如実に見えて来る。僕自身はまだ、イギリスの社会福祉や児童保護のシステムについて詳しく調べたわけではありませんが、戯曲を読んだだけで、日本にも通じるジレンマがそこにあるのだろうと想像できる、豊かな構造の戯曲だと思います。 ――谷さんはご自身劇作家として執筆するうえ、また演出家としても他者作品も多く手掛けていらっしゃる。劇作家と演出家の、仕事の境界を意識することはありますか? 谷:難しい質問ですね……自分のなかでは、その二つの職能はあまり明確に切り分けられているものではないんです。演出家として、自分の構想やプランを実現するためにやりたい戯曲がなければ自分で書くという場合もあるし、先に話を思いつき、「このテーマ、このストーリー、この状況を人に見せたい」と思って作家視点で作業を始める場合もある。手をつける場所、どちらが先かが違うだけで、舞台芸術の一スタッフという意味では僕の中では大差ない気がしています。実際やる作業は全然違うんですけどね。 ――そのバランス感覚は、どこで培われたのでしょう。 谷:僕、一番最初に演出したのが他人の戯曲だったんですよね。岸田國士とシェイクスピアという、超大手・超王道の二作家なんですが(笑)。その後イギリスへ留学して、そこで「演出は戯曲を立ち上げるだけでなく、通常とは別の切り口を見つけ、そこから表面的には見えない世界や、せりふには書かれていないメッセージを託すこともできる」と、学んで帰って来たんです。その意味では、自作以外の戯曲を手掛けるのは、“やりたいから”というより“常にやらなければいけない”ことなんです、僕にとっては。 ――おっしゃる通りだと思います。作品の話に戻りますが、主軸となる7歳から15歳までの兄妹弟役に関して、「実年齢に近い俳優で」という劇作家の指定があるそうですね。 谷:ええ。僕は作家でもあるので、戯曲の言葉、せりふは尊重しますが、ト書きなど作者の指定の部分は、場合によっては無視して良いという自分ルールがありまして(笑)。でも今回に関しては、俳優の年齢指定に意義があると思えた。漠然としていたその想いは、実際にオーディションをして、10代の俳優さんたちに会って確信に変わりました。 ――実際に会った子どもたちの印象は、どんなものですか? 谷:こういうオーディションに来るような子どもたちは、同じ年の普通の子よりも大人びた、いわゆる“マセガキ”かと思っていたんですが、確かに行儀が良くて大人っぽいけれど、以外に素直で真っ直ぐな感じの子も多いですね。「母親の男グセが悪い」程度の言葉を、ちょっと抵抗を感じながら言っている子とか、「この物語の結末、その先は書かれていないけれどハッピーエンドになると思う」という子もいたりして。なんだかエリンギみたいな感じ、というか。 ――……純粋培養、ということですか? 谷:あ、そうそう(笑)、ピュア過ぎて心配になりますよ。僕からしたら、ちょっと悪い遊びとか教えて免疫をつけたほうがいいんじゃないか、と思うくらいです(笑)。 |

|

――ちなみに15歳頃の谷さんは、どんなお子さんでした? 谷:成績トップの不良でした。学校はテストの時くらいしか行かないけれど、成績が良いから先生も文句を言いづらいという、実にイヤな生徒で(笑)。 ――その年頃の子どもは、大人の不誠実に敏感ですから。 谷:そうでしょうね。気づいたうえで上手く合わせるヤツ、逆らえないヤツ、闘っても仕方ないとわかっていながら反抗するヤツ。てんでバラバラですが、大人を意外によく見ていて賢いのは共通していた気がする。今回のオーディションでも、下手すると僕のほうが色々見透かされているのかも知れませんね。劇中の三人も、まさに「大人の底」を見透かしている子どもたちですから。 ――ライフラインを断たれた、危機的状況に陥った場合、そういうアンテナの感度はさらに上がりそうです。 谷:先ほどお話した、格差や社会の仕組みの取材の中で知ったことですが、この作品の兄妹弟たちのように育児放棄されて、なんの庇護もなく世の中に放り出された子どもたちは、彼らなりの処世術をたくましくも身に着けて、大人の目を離れたところに自分たちのテリトリーを築き、どんどん見えないところに潜っていくんです。簡単には警察や地元の伝手を頼ったりしない。結果、餓死して発見されるような最悪の結果も招いてしまうけれど、そういう賢さと無知さが同居する危うい感じが、やはりリアルな10代でないと表現できないのではないか、と。それに、そういう矛盾の中でも自分たちの母親や、家族という繋がりを手放そうとしない彼らの姿は、観る人を「人間の本質」に触れさせることができる気がしているんです。 ――確かに、食料や金銭などライフラインがほぼ断たれた状態でも、長男エリオットは「家族が一緒にいること」に異常なまでに固執します。 谷:「彼のあの執着はなんなんだ、家族は一緒にいなきゃいけないのか?」……と思ってしまう、自分のほうが間違っている気になりますよね、この戯曲と向き合っていると。エリオットにこの質問を投げかけても、きっと彼には明確な答えなんかない。でも本能的に、家族一緒にいることを最重要事項にする兄に、妹も弟も救われている部分はある。言動はヤバくても、彼らは人間が基本的に備えているはずの優しさや愛情をしっかり持っている。その優しさや愛こそが、この作品を介して伝えるべきことじゃないかと思います。と、僕が言うとなんだか胡散臭く聞こるんでしょうけれど、演じるのはリアル10代なので(笑)。

|

|

――基本的には兄妹弟が住む一室、そのワンシチュエーションですが、舞台美術のイメージなどはもうあるのでしょうか。 谷:この作品のための美術打合せは、昨年末から始めていたんです。1ヶ月半に1回くらい、美術家の松岡泉さんと会い、アイデアをぶつけてはあーでもないこーでもないと話し合う。その中で出てきたのが、「ガラスの器に入れたアリの巣」というプランで。 ――巣の構造が、断面として見えるようになっている状態ですね。 谷:そうです。劇場の真ん中に、そんなガラス越しに覗けるような部屋をつくり、観客はそれをぐるりと囲んで見詰める構造を考えています。子どもたちはまるで、捕らえられ、監禁・観察されるカブトムシやハムスターのような状態でひと目にさらされ続ける。逆に観客も、年端の行かない子どもたちがヒステリックに騒いだり、キレたり、怪我して血を流したりしている様を、なんの手助けもできず見詰め続けるしかないという、子どもたちの後ろにある社会と同じ立場に置かれ、芝居の片棒をかつぐ羽目になる。これは非常に残酷で、胸の詰まる環境をつくり出すセット。きっと観客は、ものすごい臨場感とハラハラを感じ続けることになると思います。まるで自分自身も、登場人物の一人になったかのように。 |

|

――演じる側にも観客の空気が高く作用するでしょうね。子どもたちを演出することに、特別な心構えなどはされていますか? 谷:子ども、という年齢の俳優さんとの仕事、僕はこれまでも結構やっているんです。でも、特別に気を遣うようなことはなくて、今回も最初に「普通に俳優として扱うよ」と言うつもりです。プロの舞台をつくる場に参加する以上は、「できなくて泣く、逃げる」なんてことは許されませんよね? そのことに関しては、15歳だろうが85歳だろうが変わらないと思う。 ――確かに、魂のレベルでぶつからないと立ち上げられない作品なのだと思います。 谷:この戯曲は会話劇のジャンルに入るものだと思うのですが、僕が思う良い会話劇の条件は、対話が「言葉を使った格闘技」のようになっているもの。『TUSK TUSK』はまさにそれで、会話のペースを相手から奪ったり、相手を遮って自分の言葉でパンチを打ち込むための隙を作ったり、あるいはちょっと間をとって距離や時間を空け、体勢を整えて相手を威嚇してみたりする。 ――それこそ、演劇を観る醍醐味のひとつですよね。 谷:そう思います。だから稽古初日までに、台詞を覚えてくるようお願いするつもりです。言葉が入っていなければ、格闘になりませんから。最高のものをつくるためには、最高の準備をするしかないし、芝居は準備が全て。それさえしておいてくれれば、あとは演出家である僕の責任なので、知恵と肉体を駆使して責任を持ってリードして行きたいと思っています。 取材・文:尾上そら 写真:市来朋久 |

|

| INFORMATION |

|---|

|

|