トピックス・インタビュー20

|

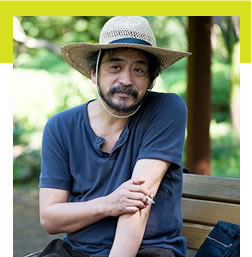

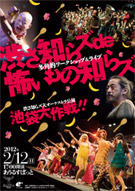

特定のジャンルやカテゴリーに収まりきらない、まさに混沌を体現したようなプレイで、音楽ファンのみならず、演劇や舞踏、美術など多種多様な興味を持つ人を惹きつけるパフォーマンス集団・渋さ知らズ。少人数のユニットから大編成のオーケストラまで変幻自在に姿を変え、ライブハウスや劇場に留まらず世界各地の路上にも繰り出す渋さ知らズは、様々な年代の方々の支持を得ています。今回の多角的ワークショップ&ライブ『渋さ知らズ de 怖いもの知らズ』の公演にあたって、彼らを率いる不破大輔さんにその魅力と見所を伺いました。

|

――渋さ知らズは、どのようにして今のスタイルを確立されたんですか? 不破:発足したのは1989年で、発見の会という老舗のアングラ劇団がきっかけです。演劇フェスで客が少ないのはみっともないからバンドマンで客席を3分の1くらい埋めてしまえばいいだろうと(笑)。それで作った劇中曲を毎日20人くらいで演奏したのが始まりです。 ――特に白塗りの舞踏家が、アングラの雰囲気を漂わせていますね。 不破:白塗りは日本のアングラスタイルのプロトタイプですね。最初は知り合いの学生が就職もせずに、世界一周した挙げ句、アングラ劇団の大駱駝艦に入って(笑)。それでフリージャズ好きの仲間たちを連れて渋さ知らズに入ってきたのが始まりなんです。それと同時期にアングラ劇団、風煉ダンスの人たちが巨大なオブジェの美術を持って来たり、その頃から今の渋さ知らズの形が出来ていきました。音楽を媒体として、いろんな出し物をやってる感じです。 ――今回のワークショップは、「美術班」「ダンス・白塗り班」「ダンス・ゴージャス班」「パフォーマンス班」「音楽班」の5つの班に分かれています。 不破:様々なセクションに分かれてひとつの作品を構成する手法は、渋さ知らズの音楽スタイルの特徴にも通じるように思えます。今回で3回目になりますね。 |

|

――ライブはオーケストラ編成となると、かなりの人数。年齢も多様になりそうですね。 不破:ワークショップ参加者を含めると100人を超えてしまうかもしれません。なんといいますか、そのまま高野山に持っていきたい感じ(笑)。年齢は、バンドメンバーも若いのは20代はじめ、60代の方もいますし。最近いらっしゃらないですけど渋谷毅さんが最後に来たのが5、6年前ですからそれでも還暦は超えてたし、片山広明さんも還暦を迎えたし。片山さんが卯年なんですけど、3周り下の卯年までメンバーの中にいるっていう。36歳差(笑)。 ――この20数年におよぶ活動の中で変化されてきたものはありますか? 不破:どんどんデタラメになってきました(笑)。ゆるくなりましたね。以前、いつも僕は終わり頃には酔っぱらって崩壊してたんですけども、今は最初っから崩壊しててもいいかなって。舞台監督も照明も美術も含めて30人前後の人数がいるとして、それがインプロビゼーションで進行していくのがスリリング。その日のお客さんなり編成なりを見て変わっていきますし、曲は決まっていても内容的にはどうなるか分からない。 ――そういった即興は、共通言語の蓄積がないと出来ませんよね? 不破:渋さの場合は経験もあるし、ジャズのフォーマットのようにソロのパートを盛り上げていく。昔は僕がその役をやってたんですけど、今はメンバーみんなが相互に盛り上げていくので、僕はその各パートを交通整理するだけ。助け合い、ですね。 ――これだけの大所帯になると、全体をどう統制するか、そのルールなり手順なりをきっちり決める方向に行きがちだと思います。でも渋さ知らズは今「デタラメ」と仰ったように、もっと混沌としたまま全体を成立させているように感じます。 不破:やっぱり、ひとりひとりなんですよね。宗教も、家族も、年齢も、出自も違うし、ただ今日、共有する現場というものがある。だから日雇いみたいなものですよ。それぞれの得意技を集めて一軒の家を建てるようなものです。昔のアングラだと長ゼリフがひとりひとりにあった。それをソロだと考えると、そうしたソロの力を気持ちよく使って全体を成立させたいじゃないですか。ソロをアンサンブルにして全体を作っていくようなイメージですね。 ――バンドメンバーとワークショップ生との関係はどうなりますか? また、参加資格として必要な条件はあるのでしょうか? 不破:メンバーとの関係は、臨機応変に変化することになると思います。それぞれが自立したほうが面白いのか、混ざったほうがいいのか。どんな人がワークショップ参加者として加わるかにもよりますね。参加資格はいちおう高校生以上なのかな。高校生も来てくれたら面白いですね。将来楽しみといいますか(笑)。音楽班は経験者が多いのですが、とはいえその楽器も沖縄の三線(サンシン)だったり、さらに「果たしてこれは楽器ですか?」みたいな謎のものを持って来られる方もいて面白い(笑)。いわゆる西洋楽器として確立されたものだけじゃないんですね。 |

|

|

――最近はサウンドデモやなんかで、とにかく音を鳴らすものがあれば大丈夫、といった感覚の人たちも増えているかもしれませんね。 不破:あれは面白いですね。音階だけが音楽じゃない。例えばノイズにしても、リズムに載せると楽しい音楽になってしまったり。 ――毎年、白塗り班の希望者は多いですか? 不破:多いですねえ。初白塗りで、おっぱい出したりとか。もちろんこちらから出せとは言ってないんですけど、本人が脱いでしまったり。僕は白塗りしたことないから分からない。あ、大昔に冗談で一回やったことがありますけど、体力が持たなくて30秒以上踊るのは無理でしたね(笑)。

――さすがにあうるすぽっとでは火を噴いたりはできないですよね。劇場でやることと、野外やストリートでやる時とで違いはありますか? 不破:ええ、火と水はできないんです。やっぱり劇場では「作品」に近くなりますよね。夜10時には完全撤収しないといけない、といった問題もありますし。でもその中で遊べることの面白さはあると思います。路上で火を噴くにしても、ヨーロッパでは午前中に申請してすぐ許可が下りるんですけど、日本だとすぐに警察が飛んでくるんですよ(笑)。自分達でやると大変なことになるので、本職の花火師さんに入ってもらってるんですけどね。 ――ツアーではかなりいろんな町を旅されていますね。 不破:ヨーロッパが多いですね。北米はカナダくらい。あとロシア。シベリアに行った時は、日本と3時間くらいしか時差がないのにモスクワ経由で行くしかなくて、なんでこんな遠いんだろうと思いました。あの辺にウラン鉱山があったらしくて、川でバーベキューしたから大丈夫かなって後で怖くなりましたね。ウクライナに行った時も、近所の電車の中でおばちゃんたちが瓶詰めにしてるキノコ食べたり地元のワイン飲んだりしたけど、今から思うとベクレル高かったんだろうなって……。チェコとポーランドの、国境がひとつの町の中にあって、その町で両国同時開催している映画祭で演奏したのは面白かったですね。パレードをしながらボーダーラインを超えたんですよ。火噴きながら税関超えたんですけど、パスポートにハンコ押してもらうのに、白塗りしてるからどんな素顔なのかさっぱり分からないっていう(笑)。でも通れちゃったんですよね。それがヨーロッパの空気感といいますか…。当時はまだ今のEUみたいに国境を超えた移動はそれほど自由ではなかったはずだけど。それこそデタラメで逸脱してましたよね。ええーっ、通れんですか、できちゃうんですかって(笑)。 ――あうるすぽっとに期待されているところはありますか? 不破:やっぱり遊びの一環でやりたいということですかね。メンバー内で固定されてるより、いろんな職業の人と出会って、また全然違う人生観の人に会えたりもしますし。何人かこのワークショップからスカウトしたこともありますから。もの凄い発想や怖いものを見せてくれた、ってことはまだないですけどね。 ――池袋については? 不破:ほとんど知らないんですけど、以前、発見の会の事務所が池袋にあったので、朝まで飲んで事務所で寝てたりしてました(笑)。今でも近くにある江古田では年に一回は必ず忘年会のようなコンサートをやっています。小さな町で小さな編成でやることもありますし、その時々で空いている人が集まってやっています。 ――最後に、ワークショップの参加者と、ライブを観に来られる方へのメッセージをお願いします。 不破:まずワークショップ参加者は、思いっきり遊んでもらえればと思います。あとライブを観に来る方は、いつにも増して何が起こるか分からないですよ(笑)。100人が舞台に乗ってるというのはね、きっと脳味噌がチカチカする感じになると思いますので、楽しみにしていてください。

|

|

|

不破大輔 |

| INFORMATION |

|---|

|